Un día antes de que en Sigüenza se inaugurase una exposición con fotografías de lo más representativo del Museo del Prado, cientos de personas saludaban a Neptuno, cruzaban la calle sin coches, comprobaban el telón que cubre el Ritz en sus obras de reforma y cumplían con el ritual de asomarse a una de las mejores pinacotecas del mundo. A pesar del coronavirus.

Es domingo, un 12 de julio de fresco matinal y calor de estío en este 2020 de nuestras inesperadas desdichas.

Las escaleras que hollaron reyes, ahora están serigrafiadas con carrilitos de ida y vuelta, para no chocarse de frente, mascarilla contra mascarilla. A primera hora de la mañana, la atmósfera es de calor y tristeza en las salas abiertas al público, que son pocas pero suficientes para echar más de una hora. Se diría que al aire acondicionado le costara arrancar casi tanto como a la «nueva realidad».

Será por eso que plantarte ante El triunfo de la Muerte, de Brueghel, termina por ser de lo más coherente, aunque se encuentre a mitad del recorrido del visitante. El recuento de atrocidades es casi más refrescante que el aire que te llega a los pulmones a través del tapabocas, como dicen en América. Entretienes la vista un buen rato, como si asistieras a una película, mientras miras de reojo al enésimo moscón que se te arrima como si quisieras rollo, sin distancia de seguridad que te resguarde. No puedes espantarlo y terminas por alejarte.

En realidad, el 99 por ciento de los que llegan al Prado desde su reapertura se encuentran de bruces, para empezar la visita, con El Descendimiento de Roger van der Weyden. La Galería Central es el eje donde se expone buena parte de las obras más emblemáticas del Museo, en un montaje que permanecerá hasta el 13 de septiembre. «La ciudadanía», como dicen los que hablan politiqués, ha guardado fila ante las taquillas para luego ascender por la escalinata de la fachada hasta la primera planta. Esta solución «anti COVID» ha supuesto la reubicación de más de 190 piezas y evoca la museografía existente cuando el Prado abrió sus puertas por primera vez.

Es tan apabullante El Descendimiento en su despliegue de color, drama y movimiento que casi te olvidas de Fra Angélico y su Anunciación, a muy pocos pasos. Eso sería un pecado mortal que no podría reparar ni el rayo divino, con las manos de Dios y la paloma, tan bien restaurado todo. A la vuelta, el autorretrato de Durero y el cardenal pintado por Rafael. Como aperitivo no está mal… Pero hay mucho más.

Tanto reencuentro con tantos viejos amigos en tan poco espacio casa mal con las saturaciones de visitantes, que a veces se dan. La gran mayoría de los que hablan estos días en las salas del museo lo hacen en español castizo. Los extranjeros no están y apenas se les espera.

La única restricción palpable de aforo se da en la sala que acoge los dos grandes oleos del pastranero Maíno: solo pueden estar allí siete personas a la vez y el muy amable encargado lo hace respetar con cordialidad y eficacia. El que aún no haya visto a dos metros de distancia las adoraciones no sabe lo que es el tecnicolor. Por las circunstancias del actual montaje, además es el momento de comparar el cordero de los pastores del dominico con el Agnus Dei de Zurbarán, enfrente. Gana el extremeño. O quizá no. Cuestión de gustos.

Según avanzas, compruebas que Rubens es más que una presencia carnal a través de sus gordas. Es una presencia absoluta, al nivel de Velázquez o Goya. Se ha hecho un gran esfuerzo con el sevillano, la máxima estrella de la pinacoteca y ahí está, desde Las Meninas (que se pueden ver incluso sin poner los pies en las señales del suelo donde te sugieren) hasta el joven eternamente sorprendido en La fragua de Vulcano o las mínimas maravillas de sus estudios de jardines italianos.

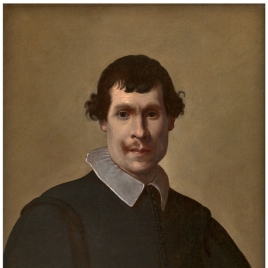

Deambulando, te encuentras por allí con un retrato firmado por Carlo Ceresa. Su caballero, falto de luz pero lleno vida, es ante tus ojos un buen compañero y una sorpresa.

Echas en falta más caravaggios que oxigenen las paredes con su humanidad sin concesiones. Justo cuando empiezas a notar que te amohínas, te topas con Ribera. El viejo San Jerónimo escribiendo impresiona hasta a las piedras; si pudieras, te apetecería resucitarlo, sacarlo del lienzo y echar con él un rato de charla, ya que te mira y te invita a decirle algo.

Y es ahora cuando realmente encuentras el sentido de tu presencia aquí en el reencuentro con tanto viejo amigo: el soldado de Justino de Nassau te mira atónito, como siempre lo hizo, delante del desolado campo de batalla de La rendición de Breda velazqueña. Las Cabezas de anciano de Anton van Dyck han sobrevivido al margen del tiempo, junto con mucho de su obra. Hasta el perrito dormido del Sueño del patricio de Murillo está ahí, a lo suyo… que es soñar mundos mejores. Enfrente, la gloriosa Inmaculada de don Bartolomé pisa hasta el fin de los tiempos la luna en cuarto creciente, puro estereotipo en el catolicismo occidental. Extraña que ningún biempensante de los tiempos que corren lo haya criticado y voceado, aventándolo ante la nueva Inquisición, por aquello de representar, como representa, un ataque permanente al islamismo, con su puntito de celestial ofensa.

Que la mente corra

A partir de ahí, todo es dejarse llevar, permitir que la mente corra por donde quiera mientras los padres contienen a los niños, inusualmente modosos y formalitos esta mañana. Así, por qué extrañarse de que los caballos de los mamelucos que pintó Goya te recuerden a los tan burgueses de Degas, que ni están por aquí ni tienen en común más que su genética equina. En los Fusilamientos del 3 de Mayo, los ojos se van a la camisa blanca del célebre patriota de piel oscura, pero el que de verdad se acerca a nosotros, como un colega desde la infancia, es el fusilado en primer plano, que agoniza encima de otro que hace escorzo oblicuo y, ambos, tapando a otro más, del que solo asoman las piernas. La composición es tan brutal como la descarga de los fusileros.

Con Goya parapetado detrás de La Familia de Carlos IV te dan ganas de preguntarle de dónde sacó el modelo para el San Juan Bautista niño, que tiene cara de chapero y pelusa en el bigote.

Por muy metódicos que se pretendan, los azares de los organizadores han provocado que el Perro semihundido esté frente a los Niños en la playa, de Sorolla, y que este flanquee la misma puerta que el Viejo desnudo al sol de Fortuny. Si lo que querían expresar es que así es como estamos, entre la incredulidad del vacío y el cansancio del hastío, con el culo al aire y camino de la playa, lo han conseguido. Disculpen la broma, quizá fruto de la carencia de aire a este lado de la mascarilla.

En el ir y venir de cuadros han mantenido en exposición El león de Rosa Bonheur, que tiene tan poco valor para la historia del arte como la Cabeza de venado de Velázquez. Igual de cuestionable el exceso de obra de Nicolás Poussin, difícil de digerir incluso para un afrancesado.

Los Saturnos de Goya y Rubens se presentan juntos, lo cual no está mal. Hacer lo mismo con el cráneo de Jacques Linard y el de Eduardo Arroyo es pura coña.

Las rotundas de El Jardín del Amor de Rubens tienen una lozanía ajena a este tiempo, a pesar de nuestra sobre alimentación y por encima de nuestra devoción por los cuerpos imposibles.

El caballero de la mano en el pecho, acompañado de otros cinco, te mira con un punto de ausente reprobación, en una composición que pretende recordar a las abigarradas paredes que fueron norma en este museo en el siglo XIX pero que te recuerda, inevitablemente, al salón de casa, aunque sin sofá debajo. En la pared de enfrente, todo un puñetazo de color con cinco óleos religiosos. Es El Greco, que también se ha hecho presente.

Ustedes verán si consideran de obligado cumplimiento el antiguo arte de visitar, que durante siglos siempre fue de la mano del arte de recibir entre las personas con educación y con posibles. Contra la barbarie del virus o de la ignorancia, el Museo del Prado sigue siendo una buena opción cualquier día. Más aún, en domingo.

Allí esperan muchos amigos, aparentemente callados pero tan dispuestos como siempre a hablarte sin palabras.