A cualquier torero le inquieta más pegar un petardo que el miedo a una cornada. En estos últimos tiempos, a Juan Ortega le habrán pitado a todas horas los oídos por las petardas, de cualquier sexo, las reinas del petardeo y la salsa rosa, tan ignorantes.

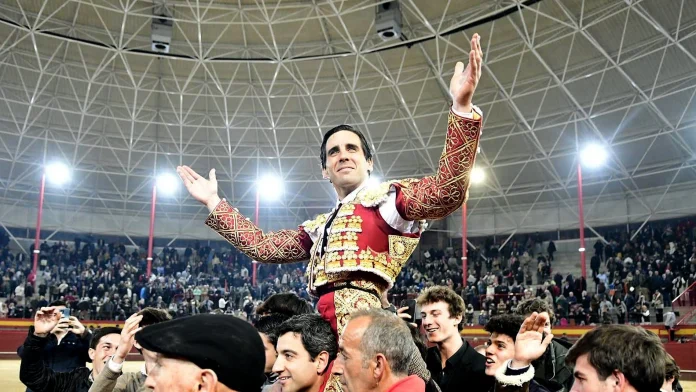

Este sábado, en Valdemorillo, quien estaba asentado sobre el ruedo no era una vedette del salseo nacional sino alguien que hace el toreo como pocos. Por eso rugió la plaza. Por eso la cubierta entró en ebullición bajo el frío de la sierra madrileña.

A estas horas y en este mismo Internet, quien haya tenido interés ha podido ya leer y releer numerosas versiones de algo que sólo si se ve se cree.

Con Juan Ortega ocurre como con el Talavante de las grandes ocasiones (que este 10 de febrero compareció en desvaída fotocopia), el Daniel Luque bien temperado, el Pablo Aguado de la gran inspiración o el Morante de casi cada tarde, para gloria de quien ha nacido a tiempo de conocerlo: sólo los elegidos tienen el don de parar el tiempo en una plaza de toros. No es cuestión de física o de metafísica, sino de tauromaquia. Quien está allí y no se encela con el smartphone está gozosamente condenado a disfrutarlo.

Cuentan las crónicas en detalle la faena que el oriundo de Checa enjaretó a Asustado, que hacía quinto de un encierro nefasto llegado de las gaditanas tierras donde pasta lo de Núñez del Cuvillo.

Fue una faena inenarrable, aunque otros aciertan a narrarla, con los tendidos roncos de olés y un deleite vertiginoso en tanta despaciosidad. Y que el lector disculpe, pero lo que ese hombre traza con el capote o con la muleta sólo se explica bien desde la pura paradoja, porque parar la embestida y adormecerla hasta casi el infinito se diría que no es cosa de este mundo. Pero lo es, porque hay quienes lo ven.

Entre los que abarrotaron los tendidos de la coqueta plaza cubierta de Valdemorillo, 5.000 almas en estado de levitación por este sevillano de sangre molinesa, había apóstoles con muchos kilómetros siguiendo al nuevo mesías de la tauromaquia y también catecúmenos que comenzaban ese día su conversión, a golpe de seda y percal, a la forma más pura de esta forma de expresión. O sea, al toreo orteguianamente entendido. Unos y otros, e incluso los despistados con el móvil, terminaron locos ya mucho antes de que cayera el quinto y con él, las dos orejas que abrían la puerta grande. Las dos tandas al natural del final de faena y el cierre por ayudados contribuyeron, sobremanera, al frenesí.

Como resulta ocioso explicar lo inexplicable, habrá que dejar a otros, más doctos o más osados, el empeño de reseñar en gacetilla taurina los pormenores.

Aquí, más humildes en nuestras ambiciones, nos pondremos objetivos más a mano. Como recordar en estas postrimerías y con el dulce de la tarde aún en el paladar, a las petardas del petardeo de la salsa del salseo; sí, a esas que se han llenado la boca y el bolsillo pontificando en los últimos meses sobre «ese Juan Ortega al que no le conocía nadie» antes de que a ellas las encargaran desmembrar a un nuevo juguete para sus tertulias de radio o televisión. Esas, claro, que no saben distinguir entre un mandil y un delantal…

Porque delantales hubo tres en la tarde del sábado en Valdemorillo, en un primer toro de Juan Ortega que no tuvo recompensa porque careció del fuelle que da la casta. Tres delantales como tres imperios romanos en esplendor, sobre todo el tercero, tan eterno que aún sigue esperando su remate.

El mandil, según la RAE, es sinónimo de delantal. Lo que hizo Juan Ortega no tiene comparación posible. Lo que han intentado hacer con él, no tiene nombre. O quizá sí, pero tan escatológico y al alcance de la imaginación del lector que nos ahorramos escribirlo.

¿Qué tiene que ver todo lo anterior con una crítica taurina? Todo y nada. Como el arte de un hombre, elegido entre los elegidos, plantado sobre la arena, a pie firme y triunfando sobre sí mismo y sus fantasmas. Dado que eso es lo que ocurrió este Sábado de Gloria en un pueblo de Madrid, para pasmo de la concurrencia, este su seguro servidor no ha encontrado otra forma de expresarlo que sintiendo y escribiendo.

Juan Ortega hizo el toreo. Talavante y Ginés Marín no lo consiguieron, cada uno con distinto empeño.

Los análisis detallados búsquenlos y los encontrarán, a un puñado de clics de distancia, en alguna otra dirección.

Aquí quédense con lo imposible de explicar el tiempo detenido.

Fue, en toda su grandeza, torear como se sueña.